Спорт при туберкулезе легких

Более полувека назад, когда еще не было противотуберкулезных препаратов для лечения больных туберкулезом, одним из важнейших лечебных факторов было питание. Сегодня, когда медицина располагает большим арсеналом лекарственных средств для лечения этого грозного заболевания, все равно невозможно достичь благоприятного исхода при недостаточном и нерациональном питании больного.

Более полувека назад, когда еще не было противотуберкулезных препаратов для лечения больных туберкулезом, одним из важнейших лечебных факторов было питание. Сегодня, когда медицина располагает большим арсеналом лекарственных средств для лечения этого грозного заболевания, все равно невозможно достичь благоприятного исхода при недостаточном и нерациональном питании больного.

Туберкулезная интоксикация ведет к истощению больного, особенно если заболевание выявлено несвоевременно или приобрело хронический характер. Больному необходимы силы для борьбы с болезнью, нужен «строительный материал» для функционирования иммунной системы. Никакие иммуностимуляторы не будут полезны, если пациент не накормлен адекватно.

Пациенты в туберкулезном стационаре получают особую диету, содержащую повышенное количество белка и углеводов. Что такое белок? Это мясная, молочная пища, некоторые продукты растительного происхождения тоже содержат высокое количество белка. Предпочтительным для пациентов, страдающих туберкулезом, являются нежирные сорта мяса — говядина, курица, рыба. Легко усвояем белок куриного яйца, творог, молочные продукты.

Кисломолочные продукты не только являются поставщиками белка, они также благоприятно воздействуют на работу кишечника, кишечную флору. Такие продукты, как курунга, кумыс широко применяются в противотуберкулезных санаториях и некоторых туберкулезных больницах. Достаточное количество белка в рационе способствуетповышению защитных сил организма больного.

Повышение содержания жира в рационе больного туберкулезом не рекомендуется. Известны такие средства народной медицины в лечении туберкулеза, как барсучий жир, например. Ценность этого легко усваиваемого продукта заключается в содержании витаминов А, Е, ненасыщенных жирных кислот, а также некоторых витаминов группы В (В2, В3, В5, В6, В12), органических кислот, макро- и микроэлементов, цитаминов (биорегуляторов пептидной природы). Этот биологически активный продукт может быть при желании использован пациентами при условии продолжающейся противотуберкулезной терапии. Углеводы вводятся в рацион пациента, страдающего туберкулезом не только в виде легкоусвояемых углеводов – хлебобулочные изделия, мед, каши, но и в виде медленно усваиваемых – бобовые, некоторые злаки (греча). Бобовые являются также источником растительного белка.

Обязательным условием успешного лечения является введение витаминов. Источниками витаминов являются овощи и фрукты. Витамин Е содержится, кроме того, в нерафинированных растительных маслах и в сливочном масле, сыре, орехах. Источниками витамина А являются морковь, тыква, яйца, печень, рыба. Пациент обязательно получает дополнительно витамины группы В (В6, В1) в виде инъекций для обеспечения хорошей переносимости некоторых противотуберкулезных препаратов, в частности, изониазида.

Помимо правильного питания пациенту необходимо переосмыслить отношение к табакокурению и подойти к решению об отказе от курения. В результате постоянного воздействия табачного дыма на дыхательные пути происходит повреждение клеток, выстилающих дыхательные пути, развивается хроническое воспаление бронхов. При сопутствующем туберкулезном процессе риск развития бронхита значительно увеличивается, курение мешает восстановлению клеток дыхательных путей и замедляет процесс излечения. Курение табака является главным причинным фактором хронической обструктивной болезни легких, это неуклонно прогрессирующее заболевание, приводящее к появлению дыхательной недостаточности, а затем и к смерти. При наличии туберкулеза у курильщиков риск хронической обструктивной болезни легких значительно увеличивается. Поэтому отказ от курения является залогом успешного излечения от туберкулеза.

Употребление алкоголя совершенно недопустимо при лечении туберкулеза. Необходимо отметить, что у лиц, злоупотребляющих алкоголем, наблюдается снижение иммунитета, что, соответственно, неблагоприятно отражается на течении туберкулеза. Кроме того, многие противотуберкулезные препараты обладают побочным действием на печень, при дополнительной алкогольной нагрузке развиваются токсические поражения печени, что делает невозможным прием противотуберкулезных препаратов и не позволяет излечиться от туберкулеза. Туберкулез приобретает хроническое течение.

Опасным побочным эффектом от употребления алкоголя на фоне лечения противотуберкулезными препаратами может быть токсическое действие на центральную нервную систему: судороги, психозы, галлюцинации.

В зависимости от тяжести состояния больного врач назначает постельный режим, ограничение физической активности или, при ограниченном туберкулезном процессе, больной получает лечение амбулаторно. На период лечения пациенту выдается больничный лист. В связи с тем, что туберкулез – заразное заболевание, пациент не может ходить на работу, даже если чувствует себя удовлетворительно.

После приема лекарств пациенту следует полежать, очень полезен дневной сон или отдых. Существует такое понятие – лечебно-охранительный режим, т.е. щадящий режим. Нельзя заниматься спортом, посещать баню, сауну. Пациент, находящийся в стационаре, по мере стабилизации состояния расширяет двигательную активность, при этом полезен свежий воздух, прогулки, но необходимо избегать охлаждения. Пациент, страдающий туберкулезом, должен постоянно помнить о том, что у него заразное заболевание. Для этого больные с бактериовыделением госпитализируются в стационар. Пациент должен обязательно носить маску, мокроту сплевывать в плевательницу, которая затем подвергается специальной обработке. Нельзя покидать стационар, пока сохраняется бактериовыделение.

Приходя из стационара домой, пациент может заразить членов своей семьи, особенно опасен туберкулез для маленьких детей. Если же при первичном обследовании не обнаружено бактериовыделение, это не означает, что больной не заразен. Предстоит дождаться результатов посевов, кроме того, можно допустить, что в данной порции мокроты, сданной на анализ, возбудитель туберкулеза не обнаружен, а в другой – может присутствовать. Любой активный туберкулезный процесс требует достаточно длительного лечения и изоляции детей.

Таким образом, только комплекс оздоровительных мер, отказ от табакокурения и алкоголя и прием противотуберкулезных препаратов способствует благополучному исходу заболевания туберкулезом.

Сегментарный массаж дает положительный эффект при лечении бронхиальной астмы, хронической пневмонии, эмфиземы легких, дыхательной недостаточности, вызванной хроническим бронхитом, плеврита (в период выздоровления), остаточных явлений после перенесенной пневмонии, гайморитов, функционального нарушения дыхания, бронхоэктазов, хронического трахеобронхита, легочной дистонии. Сегментарный массаж не применяется при остром лихорадочном состоянии, легочно-сердечной недостаточности III степени, плеврите в острой стадии, гнойных заболеваниях кожи, новообразованиях, проникающих ранениях с кровоизлияниями в полость плевры, туберкулезе легких (в острой и подострой стадиях), гемотораксе, переходящем в гнойный плеврит или пневмонию. При лечении вышеперечисленных заболеваний перед массажистом стоят следующие задачи:

- активизация лимфо- и кровообращения в легких;

- улучшение подвижности грудной клетки (особенно после спазм межреберных и дыхательных мышц);

- придание большей эластичности легким;

- укрепление дыхательной мускулатуры;

- улучшение общего состояния больного.

Рефлекторные изменения, вызванные сегментарным массажем, локализуются в следующих участках и соответствующих им сегментах.

1. Изменения в мышечной ткани наблюдаются в следующих мышцах:

2. Изменения на коже наблюдаются:

3. Изменения в соединительной ткани возникают:

Рисунок 21.1 — рефлекторные изменения кожи; 2 — рефлекторные изменения в соединительной ткани; 3 — рефлекторные изменения в мышечной ткани.

4. Изменения в надкостнице происходят:

- в области ключицы;

- грудины;

- ребер;

- лопаток;

- остистых отростков позвоночника.

Максимальные точки находятся на валике трапециевидной мышцы, под ключицами, у краев ребер (рис. 21).

Общие рекомендации по проведению сегментарного массажа при заболеваниях легких и плевры:

1. Начинать массаж надо с места выхода сегментарных корешков у позвоночного столба, используя такие приемы, как вилка, штрихование вилкой, кругообразное движение вилкой, воздействие на промежутки между остистыми отростками позвонков.

2. Начинать массаж надо с нижних сегментов, постепенно переходя к выше расположенным.

3. Сначала с помощью массажа устраняется напряжение в верхних слоях, а затем в более глубоких тканях.

4. Чтобы эффект от массажа был максимальным, движения массажиста должны быть направлены в сторону позвоночного столба, так как при этом мышечные волокна и позвоночник будут оказывать естественное противодействие друг другу.

5. Массаж максимальных точек поможет ускорить достижение лечебного эффекта от массажа.

Порядок проведения сегментарного массажа при лечении легочных заболеваний:

1. Сначала массируются все ткани спины, с особым вниманием — плечевой пояс. Основное место массажа — область шестого — девятого межреберья.

2. Затем проводится массаж грудной клетки, особенно ее левого края. Хороший эффект при этом дает растяжение грудной клетки. При плевральных спайках особое внимание надо обращать на внезапное ослабление сдавливания во время вдоха, а при бронхиальной астме — выходу и сдавливанию.

3. При легочных заболеваниях рекомендуется сочетать сегментарный массаж с дыхательными упражнениями.

4. Количество процедур зависит от времени, прошедшего с начала заболевания: на раннем этапе достаточно 4-5 процедур, при застарелых поражениях — 15-20.

5. В среднем курс сегментарного массажа состоит из 8-10 процедур, проводимых с интервалами от одного до трех раз в неделю. Длительность процедуры составляет 15-20 минут.

6. В качестве побочного явления при интенсивном массаже уплотнений в области шестого — девятого межреберных промежутков может возникнуть боль (или щемление) в области сердца. После массажа левого нижнего края грудной клетки болезненные ощущения исчезают.

После применения сегментарного массажа у больного должны наблюдаться следующие явления:

— повышение температуры кожи на один градус (через несколько часов температура нормализуется;

— улучшение кровоснабжения кожи;

— активизация питания мышц и соединительной ткани;

— увеличение движения в пораженных суставах конечностей;

— исправление осанки;

— уменьшение боли;

— улучшение перистальтики (сократительных движений, способствующих продвижению пищи) и тонуса желудка;

— улучшение работы выделительной системы;

— вегетативная перестройка.

| Версия для печати | Данная информация не является руководством к самостоятельному лечению. Необходима консультация врача. |

Туберкулез – опасное заболевание, относящееся к инфекционным и имеющее широкое распространение. Чаще всего возбуждаемое палочкой Коха.

Туберкулез – опасное заболевание, относящееся к инфекционным и имеющее широкое распространение. Чаще всего возбуждаемое палочкой Коха.

Туберкулез широко распространен не только среди людей, но и среди животных. Это заболевание поражает различные органы человека.

Легочные формы туберкулеза самые распространенные, передаются при чихании, кашле больного, иногда заразиться можно даже при разговоре.

Лечение туберкулеза

Несмотря на тяжелую ситуацию и широкое распространение, туберкулез поддается лечению. При лечении этого заболевания используются специальные препараты, которые подразделяются на ряды. Определенный ряд препаратов применяется в зависимости от вида и стадии заболевания.

Важную роль в лечении играет правильное питание. Оно должно быть усиленным и разнообразным. Рацион больного должен обильно включать белки животного происхождения и витамины (в особенности группы В). Кроме усиленного питания иногда режим больного содержит различные упражнения (лечебную физкультуру).

ЛФК при туберкулезе

Лечебная физкультура – это комплекс упражнений, имеющий за цель восстановление полного дыхания и поддержание иммунитета (общего физического тонуса) больного.

Общеукрепляющие упражнения проводятся для коррекции имеющихся нарушений в работе различных систем организма и профилактике разнообразных осложнений. Также совместно с дыхательной гимнастикой упражнения ликвидируют интоксикацию.

Выполнение гимнастики и упражнений повышают иммунитет, нормализируют вентиляцию легких и работу различных систем организма(особенно сердечно-сосудистой). И, естественно, специальные упражнения помогают адаптировать больных к физическим нагрузкам.

Различные упражнения применяются в зависимости от стадии заболевания. При этом руководствуются классификацией по режимам (постельный, полупостельный, общий). Перед назначением гимнастики следует провести спирографическое и кардиографическое исследования.

Комплекс упражнений для больных, которые свободны от соблюдения строгого режима (общий) содержит множество вращательных движений (для разработки суставов) и несет наибольшую сравнительно с другими режимами нагрузку.

При проведении ЛФК следует вести контроль за реакцией организма. К методам контроля относят:

- Контроль сердечной реакции (пульс)

- Измерение артериального давления

- Подсчет вдохов-выдохов в минуту

После выполнения упражнений пульс не должен превысить изначальный более, чем на 15 ударов в минуту, давление иметь прирост максимум в 15 мм рт.ст., касательно частоты дыхания, то она должна увеличится приблизительно на 2 вдоха (но не более 3). При превышении показателей пациентам следует давать больше отдыха на восстановление.

Нельзя заниматься лечебной физкультурой людям с дыхательной недостаточностью. Сердечная недостаточность также является «барьером» для занятиями ЛФК.

Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, поражающее различные органы и системы человеческого организма; наиболее часто возникают стойкие патологические очаги в легких. Для этого заболевания, помимо специфического воспаления пораженной ткани, характерна выраженная общая реакция организма.

Возбудителем являются бактерии туберкулеза – палочки Коха. Заражение происходит в основном аэрогенным путем – при вдыхании с воздухом выделяемых больными мельчайших капелек мокроты, в которых содержатся бактерии. Инфекция распространяется гематогенным, лимфогенным или бронхогенным путем, затем в легочной ткани образуются туберкулезные бугорки или более крупные очаги.

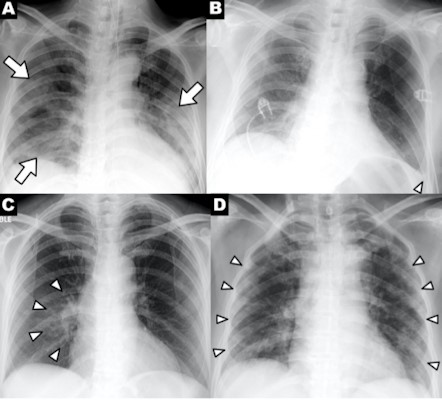

Основные формы туберкулеза легких – очаговая, инфильтративная, кавернозная.

Очаговая форма характеризуется ограниченным участком поражения; это наиболее часто встречающаяся форма.

Инфилътративная форма – в основном экссудативное перифокальное воспаление вокруг старых или вновь образованных туберкулезных очагов в легких.

При прогрессировании различных форм туберкулеза легких происходит распад легочной ткани с образованием полостей (каверн) – это кавернозная форма.

Возможно и благоприятное течение процесса, когда происходит рассасывание экссудата с разрастанием соединительной ткани – возникает уплотнение, в котором в дальнейшем могут откладываться соли кальция.

Для туберкулеза легких характерен общий токсикоз организма, что отрицательно влияет на деятельность различных систем организма: центральной нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной (в частности, на образование адреналина) и т.д.

Но основные нарушения происходят в органах дыхания. Снижение легочной вентиляции в связи с уменьшением дыхательной поверхности, а также жизненной емкости легких (ЖЕЛ) до 25-50% по сравнению с нормой заметно ограничивают функцию внешнего дыхания. У многих больных под влиянием интоксикации уменьшается содержание кислорода в артериальной крови и вследствие гипоксии снижается физическая работоспособность.

Больные также жалуются на общую слабость, субфебрильную температуру, кашель с мокротой, повышенную потливость, тахикардию. При прогрессировании патологического процесса температура тела стабильно превышает 38ОС; слабость нарастает, возникают кровохарканье, похудение и полная потеря трудоспособности.

В системе лечебно-профилактических мероприятий при туберкулезе легких активно используют различные средства и формы ЛФК, которые оказывают не только местное, но и общее воздействие на макроорганизм, изменяют его реактивные свойства и повышают сопротивляемость.

Регулярное применение физических упражнений оказывает всестороннее и десенсибилизирующее воздействие на больного.

ЛФК применяется при всех формах туберкулеза, в период стихания острого процесса, активизируя процессы дезинтоксикации в организме, вырабатывая механизм правильного дыхания, увеличивая жизненную емкость легких.

Задачи ЛФК:

— улучшение общего состояния здоровья больного, совершенствование координации деятельности всех систем и органов;

— повышение защитных свойств организма, а также его резистентности;

— улучшение функции внешнего дыхания (усиление легочной вентиляции, нормализация газообмена);

— восстановление механизма правильного дыхания;

— улучшение функции сердечно-сосудистой системы.

Методика ЛФК при туберкулезе легких

К занятиям можно приступать после нормализации температуры тела, снятия симптомов интоксикации, исчезновения ночной потливости, озноба, повышенной утомляемости. Больным можно рекомендовать активный двигательный режим, с постепенным увеличением физических нагрузок. Большие нагрузки исключаются даже при хорошей физической подготовленности.

Наиболее подходящими формами ЛФК для больных туберкулезом легких являются УГГ и дозированная ходьба, позже – терренкур; в условиях санатория – подвижные игры, а также спортивные игры (городки, настольный теннис, волейбол и бадминтон) по облегченным правилам. В зимний период применяются ходьба на лыжах, катание на коньках; при этом нельзя допускать переохлаждения.

При туберкулезе легких нежелательны упражнения, связанные со значительным повышением внутригрудного давления, а также с повышенной эмоциональной возбудимостью.

Противопоказаниями к активным формам занятий являются признаки обострения болезни: появление или сохранение симптомов интоксикации, недомогание, переутомление, снижение аппетита, появление или усиление кашля и тем более кровохарканье.

Продолжение занятий ЛФК противопоказано также в случае острого инфильтративного воспаления.

При лечении различных форм заболевания показаны трудотерапия и элементы физической тренировки; при этом нагрузки должны быть строго дозированными, их продолжительность 1,5-2 ч в день.

Очень важно закаливание, которое необходимо начинать одновременно с занятиями ЛФК; наиболее эффективен контрастный душ.

При диссеменированном туберкулезе легких или диффузном пневмосклерозе, осложненном туберкулезным процессом, ЛФК назначают на ранних этапах лечения (при отсутствии проявлений интоксикации) в условиях стационара.

Чем более выражены нарушения легочной вентиляции и газообмена, тем больше места на занятиях ЛФК должны занимать специальные дыхательные упражнения – с тренировкой удлиненного выдоха, диафрагмального дыхания и укреплением дыхательной мускулатуры.

По мере улучшения состояния к ним добавляются общеразвивающие упражнения, еще позже – дозированная ходьба. Противопоказаны упражнения, сопряженные с натуживанием (висы, упоры, поднятие тяжести, сложнокоординационные упражнения); нежелательны также прыжки и ускорения.

Лица, излеченные от туберкулеза легких, с наличием остаточных изменений (в виде пневмосклероза и неактивных очагов бывшего туберкулезного воспаления) могут заниматься лечебной гимнастикой в кабинетах ЛФК поликлиник или врачебно-физкультурных диспансеров, в здравницах общего типа.

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких является противопоказанием к назначению ЛФК во всех его формах, так как в легких происходит распад легочной ткани либо развитие грубой рубцовой ткани; любая активизация больного может ускорить эти процессы. Лечебная гимнастика назначается больным, направляемым на операцию. Их обучают упражнениям, которые будут им необходимы в послеоперационном периоде: откашливанию скапливающегося после операции бронхиального секрета; диафрагмальному дыханию – для улучшения гемодинамики в грудной и брюшной полостях. Важны и корригирующие упражнения как средство профилактики возможного развития сколиоза в послеоперационном периоде (вследствие развивающейся атрофии грудных мышц).

Туберкулезные плевриты (серозные). Туберкулезное поражение плевры характеризуется тем, что выпот в плевральной полости сохраняется дольше, чем при экссудативном (не туберкулезном) плеврите; он склонен к осумкованию, образованию вначале фибринозных наслоений, а затем к развитию соединительной ткани в полости плевры. В результате структура плевры существенно меняется, что не может не сказаться на ее функции. В дальнейшем это приводит к плевро-пневмосклерозу с обызвествлением плевры и цирротической деформацией легкого, вследствие чего резко снижаются вентиляционная способность легких и газообмен, развивается дыхательная недостаточность.

Задача ЛФК – способствовать более быстрому всасыванию застоявшегося экссудата и тем самым предотвратить вышеописанные патологические процессы.

На первом этапе развития туберкулезного плеврита рекомендуется лечение положением: больному предлагается менять положение в постели – лежа на «больном» боку, затем с полуповоротом вперед и назад. В каждом из этих положений следует находиться по 20 мин несколько раз в сутки. Таким образом достигается расслоение внутреннего (висцерального) и пристеночного (париетального) листков плевры накопившимся в ее полости экссудатом. Это предотвратит осумкование полости плевры и образование спаек между плевральными листками, способствуя всасыванию экссудата. По мере улучшения состояния больного его двигательный режим активизируется; можно приступать к специальным упражнениям для увеличения экскурсии грудной клетки на стороне плеврита.

В тех случаях, когда осумкование экссудата все же произошло, специальные упражнения назначаются для увеличения всасывания через малопроницаемую плевру. С этой целью применяют упражнения на «парадоксальное» дыхание – резко увеличивают внутригрудное, а следовательно, и внутриплевральное давление, что способствует проникновению жидкой части экссудата сквозь плевральные оболочки. Эффект действия этих упражнений возрастает при частом повторении. Далее в комплекс включают упражнения на растягивание, чтобы восстановить экскурсии ребер и диафрагмы на стороне плеврита.

Контроль за переносимостью физической нагрузки и определение эффективности занятий ЛФК при заболеваниях органов дыхания

Эффективность занятий ЛФК определяется на основании реакции организма на физическую нагрузку: по основным показателям, характеризующим переносимость нагрузки, – ЧСС, ЧД (частота дыхания), АД, а также по изменению показателей нарушенной функции, на восстановление которой и направлены занятия ЛФК. При заболеваниях органов дыхания таковыми являются спирометрические и спирографические исследования и тесты.

В первую очередь производится оценка легочной вентиляции, с этой целью определяются частота дыхания, дыхательный объем и минутный объем дыхания. Затем выявляются адаптационные возможности аппарата внешнего дыхания: ЖЕЛ, проба Штанге (задержка дыхания на вдохе), проба Генчи (задержка дыхания на выдохе).

Для оценки бронхиальной проходимости применяется пневмотахометрия (определение скорости воздушной струи на вдохе и на выдохе).

При контроле за реакцией организма больного следует придерживаться следующих ориентиров.

Если ЧД увеличивается на 2-3 дыхания в минуту либо уменьшается на 1-2 дыхания, это свидетельствует о нормальной реакции организма, т.е. физическая нагрузка соответствует функциональным возможностям больного. Пульс не должен учащаться более чем на 10-15 уд/мин. Максимальное АД должно повыситься не более чем на 15-20 мм.рт.ст., а минимальное остается без изменений. К 5-7-й минуте после нагрузки исследуемые показатели должны вернуться к исходным величинам.

Естественно, если показатели реакции организма превышают указанные величины, нагрузку следует снизить.

В отношении больных бронхиальной астмой наиболее информативной является проба Тифно, которая определяет качество выдоха у больного, – это отношение форсированного выдоха за 1 с к ЖЕЛ (в %).

Необходимо отметить, что даже применение простейших и доступных методов (таких, как ЧСС, ЧД, ЖЕЛ), проводимое периодически, на протяжении всего курса занятий ЛФК, дает достаточно объективную информацию о рациональности и эффективности разработанной и применяемой методики ЛФК.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие изменения в функции аппарата внешнего дыхания происходят при заболеваниях органов дыхания?

2. Механизмы лечебного действия физических упражнений.

3. Основы методики ЛФК при заболеваниях органов дыхания. Какие типы дыхания в ней используются?

4. Значение статических и динамических дыхательных упражнений после бронхолегочных заболеваний.

5. Дайте определение пневмонии.

6. Задачи и методика ЛФК при крупозной и очаговой пневмониях.

7. Какие двигательные режимы используются в методике ЛФК при воспалении легких?

8. Какие показатели позволяют судить о восстановлении функции внешнего дыхания?

9. Дайте определение хронической пневмонии, расскажите об особенностях ее течения.

10. Задачи и методика ЛФК при хронической пневмонии. Лечебно-восстановительная тренировка при хронической пневмонии.

11. Виды плеврита и их характеристика.

12. Задачи ЛФК при плеврите.

13. Специальные физические упражнения при плеврите.

14. Дайте определение бронхиальной астмы и расскажите о причинах возникновения этого заболевания.

15. Этиология и патогенез бронхиальной астмы.

16. Клиническая картина бронхиальной астмы.

17. Методика ЛФК при бронхиальной астме (в подготовительном и тренировочном периодах).

18. Специальные упражнения для больных с бронхиальной астмой.

19. Дайте определение эмфиземы легких и расскажите об основных причинах возникновения этого заболевания.

20. Клиническая картина эмфиземы легких.

21. Задачи ЛФК при эмфиземе легких.

22. Методика ЛФК при эмфиземе легких.

23. Этиопатогенез и клиническая картина бронхита.

24. Задачи и методика ЛФК при хроническом и остром бронхитах.

25. Дайте определение бронхоэктатической болезни и расскажите о ее клинической картине.

26. Что такое бронхоэктазы и как они влияют на дыхательную функцию и организм в целом?

27. Задачи и методика ЛФК при бронхоэктатической болезни.

28. Специальные дренажные упражнения при бронхоэктатической болезни и бронхитах.

29. Назовите основные формы туберкулеза легких.

30. Клиническая картина туберкулеза легких.

31. Особенности методики ЛФК при различных формах туберкулеза легких.

32. Методы определения эффективности занятий ЛФК при заболеваниях органов дыхания.