Киста сосудистого сплетения у новорожденного

Сосудистые сплетения — одна из первых структур, которая появляется в головном мозге плода. Это сложная структура, и присутствие обоих сосудистых сплетений подтверждает, что в мозге развиваются обе половины. Сосудистое сплетение производит жидкость, питающую головной и спинной мозг.

Иногда жидкость образует скопления внутри сосудистых сплетений, которые при УЗИ имеют вид «кисты».

Кисты сосудистых сплетений иногда могут быть найдены при ультразвуковом исследовании в сроках 18-22 недели беременности. Наличие кист не оказывает влияния на развитие и функцию головного мозга. Большинство кист самопроизвольно исчезает к 24-28 неделям беременности.

Содержание

Часто ли встречаются кисты сосудистых сплетений?

- в 1-2 % всех нормальных беременностей плоды имеет КСС,

- в 50 % случаев обнаруживаются двусторонние кисты сосудистых сплетений,

- в 90 % случаев кисты самопроизвольно исчезают к 26-ой неделе беременности,

- число, размер, и форма кист могут варьировать,

- кисты также найдены у здоровых детей и взрослых.

Несколько чаще кисты сосудистых сплетений выявляются у плодов с хромосомными болезнями, в частности, с синдромом Эдвардса (трисомия 18, лишняя 18 хромосома). Однако, при данном заболевании у плода всегда будут обнаруживаться множественные пороки развития, поэтому выявление только кист сосудистого сплетения не повышает риск наличия трисомии 18 и не является показанием к проведению других диагностических процедур. При болезни Дауна кисты сосудистых сплетений, как правило, не выявляются. Риск синдрома Эдварда при обнаружении КСС не зависит от размеров кист и их одностороннего или двустороннего расположения. Большинство кист рассасывается к 24-28 неделям, поэтому в 28 недель проводится контрольное УЗИ. Однако, если кисты сосудистых сплетений не исчезают к 28-30 неделям, это никак не влияет на дальнейшее развитие ребенка.

SonoAce-R7

Универсальный ультразвуковой сканер высокого класса, ультракомпактный дизайн и инновационные возможности.

Введение

В настоящее время отмечается большой рост внутриутробной герпетической инфекции и увеличение числа инфицированных новорожденных. Среди инфекций герпетической этиологии наибольшую распространенность имеет цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) и герпес-вирусная инфекция, вызываемая вирусами простого герпеса (ВПГ) I и II типов. У новорожденных 80% герпес-вирусной инфекции вызываются ВПГ II типа. Исходом даже бессимптомно протекающей во время беременности инфекции могут быть тяжелые последствия у плода: врожденные уродства, поражение различных органов и систем, наиболее серьезным из которых является повреждение головного мозга.

Клинические проявления в неонатальном периоде отмечаются лишь у 10% анте- или интранатально инфицированных детей, у остальных же внутриутробное инфицирование в периоде новорожденности протекает бессимптомно. Летальность у детей с генерализованной герпес-вирусной и цитомегаловирусной инфекцией при отсутствии химиотерапии составляет 90%; у 50% выживших отмечаются тяжелые психоневрологические исходы .

Быстрая и надежная расшифровка этиологии заболевания у новорожденного приобретает особую актуальность в связи с появляющейся в последние годы возможностью проведения этиотропной терапии.

Основным методом диагностики этих заболеваний является иммунологический метод. Но он далеко не всем доступен из-за дороговизны, трудоемкости, значительного времени, необходимого для постановки окончательного диагноза. Кроме того, этот метод не дает возможности установить вовлечение в патологический процесс головного мозга, что крайне важно для выбора лечебных мероприятий. Поэтому в настоящее время основным диагностическим методом на первом этапе помимо клинических методов является эхоэнцефалография, позволяющая оценить степень вовлечения головного мозга и других внутренних органов в инфекционный процесс.

На основании данных эхографии головного мозга и клинической картины заболевания у новорожденных можно начинать проводить лечение детей «по подозрению». В дальнейшем эти дети составят группу для комплексного иммунологического обследования, в результате которого диагноз будет уточнен.

Как свидетельствуют литературные данные, наиболее часто у детей с внутриутробной герпес-цитомегаловирусной инфекцией при эхоэнцефалографии выявляют кисты сосудистых сплетений боковых желудочков и (или) субэпендимальные кисты . Показано, что при изолированных кистах сосудистых сплетений (без анализа причин их возникновения) прогноз психоневрологического развития детей в целом благоприятный . При субэпендимальных кистах инфекционного происхождения прогноз неопределенный : от нормального развития до выраженного церебрального дефицита . В связи с этим цель настоящего исследования состояла в оценке психоневрологического статуса детей, имевших кисты сосудистых сплетений и (или) субэпендимальные кисты, с внутриутробной герпес-цитомегаловирусной инфекцией, подтвержденной данными комплексного иммунологического исследования.

Материалы и методы

Из многочисленной группы новорожденных (396 новорожденных с субэпендимальными кистами и 261 с кистами сосудистых сплетений) нами впоследствии (после завершения периода наблюдения) были отобраны 16 детей с подтвержденной иммунологическими методами герпес-цитомегаловирусной инфекцией, которые были подвергнуты динамической эхоэнцефалографии и клиническому обследованию в течение 2-12 мес. Показаниями для проведения иммунологического исследования на первом этапе являлись структурные изменения головного мозга, выявленные при эхографии, косвенно свидетельствующие о наличии внутриутробной инфекции.

Иммунологическая диагностика состояла в выявлении специфического антигена иммуноферментным и иммунофлюоресцентным методами, фрагментов ДНК вируса методом полимеразной цепной реакции, определении специфических антител в биологических средах. Материалом для исследования у детей служили кровь, моча и ликвор, у матерей — кровь. Обследование матерей проводили для повышения достоверности диагноза у их детей.

Всем детям проводили динамическую эхоэнцефалографию с первой недели до 2-9 мес. жизни. Эхографию головного мозга осуществляли с помощью различных ультразвуковых приборов, часть исследований выполнена на аппарате SA-8800 «GAIA» («Medison», Южная Корея). Всего выполнено 59 эхографических исследований головного мозга.

Результаты и обсуждение

Из 16 наблюдавшихся нами детей 4 ребенка (I группа) имели изолированные кисты сосудистых сплетений боковых желудочков. Все эти дети были доношенными (3 мальчика, 1 девочка) с массой тела от 2662 до 3722 г; 3 родились путем самопроизвольных родов, 1 ребенок извлечен с помощью операции кесарева сечения. Оценка по шкале Апгар на 1-й мин. составила 8 баллов, на 5-й мин. — 8-9 баллов. По данным комплексного иммунологического обследования, у 2 из 4 детей установлена смешанная герпес-цитомегаловирусная, у 1- цитомегаловирусная и у 1 — герпес-вирусная инфекция.

В клинической картине у 3 детей отмечался синдром угнетения функций ЦНС, который выражался в снижении церебральной и двигательной активности, мышечного тонуса и угнетении физиологических рефлексов новорожденных; у этих же детей выявлено вовлечение в патологический процесс органов дыхания с развитием пневмонии. У 2 новорожденных отмечена затянувшаяся желтуха с гепатоспленомегалией, у 2 — отечный синдром. У 4-го ребенка неврологическая симптоматика отсутствовала, у него были выявлены изменения со стороны внутренних органов в виде гепатоспленомегалии и затянувшейся желтухи.

При эхоэнцефалографии у детей I группы выявлено от 1 до 3 изолированных кистозных структур (не сочетающихся с другими структурными изменениями) диаметром от 0,2-0,5 см (рис. 1, 2), расположенных в верхушке или теле сосудистого сплетения левого бокового желудочка. У 3-х из этих детей исходные данные вентрикулометрии соответствовали нормальным значениям. У 1-го ребенка отмечено незначительное (до 0,6 см) расширение межполушарной щели и субарахноидальных пространств по конвекситальной поверхности мозга и умеренное симметричное увеличение ширины лобных рогов (преимущественно) и высоты тел боковых желудочков (до 0,7 см).

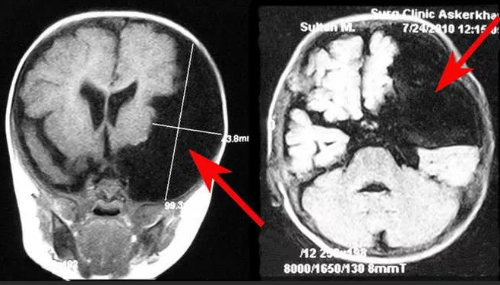

Рис. 1. Эхоэнцефалограмма ребенка Р. со смешанной герпес-цитомегаловирусной инфекцией, 7-е сут. жизни. Стрелками обозначена киста в верхушке сосудистого сплетения левого бокового желудочка.

Рис. 2. Эхоэнцефалограмма ребенка Д. с цитомегаловирусной инфекцией, 2-е сут. жизни. Стрелками обозначены кисты в теле сосудистого сплетения левого бокового желудочка.

Рис. 2. Эхоэнцефалограмма ребенка Д. с цитомегаловирусной инфекцией, 2-е сут. жизни. Стрелками обозначены кисты в теле сосудистого сплетения левого бокового желудочка.

В конце периода наблюдения, который составлял от 2 до 7 мес., у 2 детей кисты сосудистых сплетений имели прежние размеры и число; у них данные вентрикулометрии, как при первом УЗИ, соответствовали возрастной норме. У одного ребенка киста сосудистых сплетений уменьшилась в размерах с 0,5 до 0,1 см; у него отмечено дальнейшее симметричное расширение боковых желудочков (ширина их лобных рогов и высота тел увеличилась с 0,7 до 0,9 см) и межполушарной щели и субарахноидальных пространств по конвекситальной поверхности мозга от 0,6 до 0,9 см. У одного ребенка этой группы при эхоэнцефалографии, проведенной в 7 мес. жизни, киста сосудистых сплетений не выявлялась, однако у него произошло симметричное увеличение ширины лобных рогов (преимущественно) и высоты тел боковых желудочков до 1 см и расширение субарахноидальных пространств по конвекситальной поверхности мозга до 0,7 см. При катамнестическом наблюдении только у этого ребенка выявлена незначительная задержка психомоторного развития, у 3 других детей I группы признаки церебрального дефицита не отмечены.

Всем детям этой группы проводилась иммунотерапия цитотектом и пентаглобином («Biotest», Германия); в том числе 2 детям — иммунохимиотерапия (противоцитомегаловирусный иммуноглобулин — цитотект и виролекс). При анализе полученных данных какой-либо связи клинических проявлений заболевания, данных комплексного иммунологического обследования с локализацией кисты сосудистых сплетений, их числом, размерами и динамикой не выявлено.

II группу составили 12 новорожденных с субэпендимальными кистами; у 2-х из них субэпендимальные кисты сочетались с кистами сосудистых сплетений. Из 12 детей этой группы было 7 девочек, 5 мальчиков; все новорожденные были доношенными, с массой тела при рождении от 2494 до 4640 г. Из них 6 новорожденных извлечены с помощью операции кесарева сечения, 6 — родились при самопроизвольных родах. Оценка по шкале Апгар на 1-й мин. составляла 7-8, на 5-й мин. — 8-9 баллов.

По данным комплексного иммунологического обследования, у 6 детей была установлена смешанная герпес-цитомегаловирусная, у 3 — цитомегаловирусная и у 3 — герпес-вирусная инфекция. В клинической картине у этой группы больных выявлено полиморфное поражение с преобладанием признаков нарушений функций нервной системы у всех детей: преимущественно синдромом угнетения — у 9, гипервозбудимости — у 3. Вовлечение в патологический процесс органов дыхания отмечено у 5 новорожденных, затянувшаяся желтуха с гипербилирубинемией — у 9, гепатомегалия — у 2, отечный синдром — у 3 детей.

У детей этой группы при первом эхоэнцефалографическом исследовании были выявлены субэпендимально расположенные кистозные структуры на уровне таламо-каудальной вырезки (ТКВ) и (или) кпереди от нее диаметром от 0,3 до 1,1 см. У части новорожденных субэпендимальные кисты были представлены единой полостью с однородным или неоднородным содержимым, у других детей эти структуры напоминали соты, т. е. состояли из множества жидкостных включений, окруженных эхопозитивным ободком (рис. 3). Эти структурные особенности субэпендимальных кист, по-видимому, обусловлены разными стадиями резорбции. У 10 детей субэпендимальные кисты располагались в симметричных участках обоих полушарий, у 2 новорожденных — только в левом полушарии. У 3 детей, помимо субэпендимальных кист, расположенных в таламо-каудальной вырезке и (или) кпереди от нее, дополнительно выявлены субэпендимальные щелевидные кистозные структуры на уровне средних или передних отделов лобных рогов (см. рис. 3).

Рис. 3. Эхоэнцефалограмма ребенка Б. со смешанной герпес-цитомегаловирусной инфекцией, 5-е сут. жизни.

а) Правое полушарие. Стрелками обозначены субэпендимальные кисты, имеющие вид сот, расположенные в таламокаудальной вырезке и кпереди от нее.

б) Левое полушарие. Стрелками обозначены субэпендимальные кисты, имеющие вид сот, расположенные в таламокаудальной вырезке и кпереди от нее.

в) Правое полушарие. Стрелками обозначены субэпендимальные щелевидные кистозные структуры на уровне передних и средних отделов лобных рогов боковых желудочков.

г) Левое полушарие. Стрелками обозначены субэпендимальные щелевидные кистозные структуры на уровне передних и средних отделов лобных рогов боковых желудочков.

У всех новорожденных этой группы исходные данные вентрикулометрии соответствовали нормальным значениям. В конце периода наблюдения, составляющего от 2 до 9 мес., размеры желудочковой системы у 9 детей оставались на нормальных значениях, у 3 детей отмечалось умеренное (до 0,9 см), симметричное увеличение ширины лобных рогов (преимущественно) и высоты тел боковых желудочков. Кроме того, у 1 ребенка выявлено расширение межполушарной щели и субарахноидальных пространств по конвекситальной поверхности мозга до 0,7 см. В течение периода наблюдения субэпендимальные кисты уменьшались в размерах у 11 детей (полностью резорбировались в конце периода наблюдения у 10 из них) и только у 1 ребенка односторонняя субэпендимальная киста увеличилась к 2 мес. жизни с 0,5 до 1 см.

Всем новорожденным II группы, как и детям I группы, проводилась иммунотерапия различными иммуноглобулинами (цитотект, пентаглобин), 3 детям — иммунохимиотерапия (цитотект, виролекс). Положительный терапевтический эффект отмечался у всех детей этой группы.

Эффективность лечения оценивалась по срокам выхода из тяжелого состояния, ликвидации или уменьшению явлений инфекционного токсикоза, нарастанию массы тела, данным динамической эхоэнцефалографии и лабораторным показателям. При катамнестическом наблюдении психоэмоциональное и моторное развитие у 6 детей II группы соответствовало возрастной норме. У других 6 детей этой группы в течение первого полугодия отмечено выраженное в различной степени отставание психомоторного развития (3-е из них имели вентрикуломегалию). К концу первого года жизни признаки церебрального дефицита у них отсутствовали.

Как и в I группе детей, мы не выявили отчетливой связи между числом, локализацией, динамикой субэпендимальных кист и данными комплексного иммунологического обследования, а также клиническими проявлениями заболевания как в раннем неонатальном периоде, так и в конце периода наблюдения.

Как известно, субэпендимальные кисты, возникающие при инфекции, являются результатом поражения субэпендимально расположенного герминативного матрикса инфекционным агентом. В начале процесса в зоне повреждения герминативного матрикса возникает участок некроза, который по мере его резорбции в течение 3-4 нед. трансформируется в кистозную полость . Полная резорбция кисты, как показали наши исследования, происходит к концу 2-4 мес. жизни ребенка (чем больше кистозная полость, тем дольше идет процесс ее резорбции). Так как во всех приводимых нами наблюдениях уже при первом эхографическом исследовании головного мозга были выявлены субэпендимальные кисты, мы можем утверждать, что повреждение герминативного матрикса произошло в период внутриутробного развития.

Из 396 новорожденных с субэпендимальными кистами только один ребенок имел гестационный возраст 30 нед., подавляющее число новорожденных (88,9%) были доношенными. Зная время, необходимое на формирование субэпендимальной кисты в зоне некроза, можно предположить, что в подавляющем большинстве случаев повреждение матрикса произошло в конце II — начале III триместра беременности. При повреждении герминативного матрикса на стадии активной пролиферации его клеток (до 20 нед. гестации), обеспечивающей формирование серого вещества и глии , можно ожидать возникновения пороков развития головного мозга, обусловленных нарушением миграции, или внутриутробной гибели плода. Поскольку как первое, так и второе встречаются довольно редко, кроме того, учитывая, что субэпендимальные кисты в основном выявлены у доношенных детей, мы полагаем, что до 20 нед. гестации герминативный матрикс обладает определенной резистентностью к действию инфекционного агента.

Структурные же изменения головного мозга у новорожденных в виде субэпендимальных кист, по-видимому, являются исходом повреждения герминативного матрикса, находящегося в процессе регрессии (после завершения своей основной функции). Опровергнуть или подтвердить это предположение могут данные скринингового ультразвукового исследования головного мозга плода, проведенного в начале II триместра беременности, высококвалифицированным специалистом с использованием трансвагинального датчика.

Схожесть клинической картины заболевания у новорожденных I и II групп, этиологии процесса, установленной иммунологическим методом, а также высокий терапевтический эффект при использовании одних и тех же лекарственных препаратов свидетельствуют о том, что не кисты сосудистых сплетений и субэпендимальные кисты являются определяющими в клинической картине заболевания, а, по-видимому, сходные патоморфологические изменения, возникающие в головном мозге под влиянием инфекции, не обнаруживаемые при эхоэнцефалографии. Кисты сосудистых сплетений и субэпендимальные кисты — лишь маркеры этих патологических процессов. В то же время, выявление при эхографии головного мозга кист сосудистых сплетений и (или) субэпендимальных кист при клинической картине, характерной для внутриутробных вирусных инфекций, дает основание для проведения иммунохимиотерапии еще до получения результатов иммунологического исследования, что ведет к снижению тяжелых церебральных расстройств у детей раннего возраста.

Литература

Киста сосудистого сплетения у новорожденного на сегодняшний день является самой грозной патологией у детей первого года жизни. Как правило, ее обнаруживают еще во время внутриутробного развития плода на сроке 24-30 недель. В процессе развития плода образование не составляет угрозы для его здоровья и жизни. Кроме того, в большинстве случаев киста может самостоятельно рассосаться после родов. Однако необходимо провести сравнительный анализ, чтобы исключить формирование кисты сосудистого происхождения, которая образуется на фоне патологических процессов в организме.

Что представляет собой образование?

Киста сосудистого сплетения – это доброкачественное образование с четкими контурами, наполненное жидкостью. Она встречается среди нормально протекающих беременностей с частотой приблизительно 3%.

Кистозное образование сосудистого сплетения имеет склонность к саморассасыванию, свидетельствуя о том, что это псевдокисты. Очень часто наблюдаются двусторонние кисты сосудистых сплетений головного мозга, но к 28-й неделе беременности они рассасываются, что связанно с активным развитием нервной системы плода. В случаях если киста продолжает определяться во время УЗИ вплоть до родов, то от этого ее существенность особо не возрастает.

На снимках МРТ обозначены кисты обеих полушарий

Одним из ранних признаков формирования центральной нервной системы у эмбриона являются сосудистые сплетения. Они выступают структурными единицами в формировании правого и левого полушарий головного мозга. Сосудистые сплетения не имеют нервных окончаний, но они обеспечивают своевременное созревание и достаточное кровоснабжение мозга у плода.

Киста сосудистого сплетения головного мозга имеет следующие характеристики:

- минимальный вред здоровью;

- отсутствие значимости при сопутствующих патологиях;

- незатрагивание ни одной из жизненно необходимых систем и функций организма;

- отсутствие роста и деформации.

Образование не приносит существенного вреда и опасности ни для плода, ни для грудничка, они не влияют на функционирование головного мозга. Однако они могут увеличивать риск развития других патологий или вызывать функциональные нарушение всех систем организма.

Причины образования

Одной из гипотез формирования кист является теория о врожденных патологиях, спровоцированных генетическими мутациями клеток. При этом локализация полости образования слева, справа или одновременно с обеих сторон не имеет никакого значения. Важно отметить, что развитие аномалий киста не провоцирует, а, напротив, патологии внутриутробного формирования способствуют их образованию.

Главная причина развития сосудистой патологии у плода – это наличие вируса герпеса у беременной

Киста сосудистого сплетения у плода выявляются на 14-22-неделе внутриутробного развития. Такое образование безопасно для ребенка, так как оно не вызывает неврологической симптоматики. В дальнейшем умственные способности таких детей не отличаются от способностей их сверстников.

В редких случаях такой вид образования встречается у новорожденных, поэтому требуется его детальная диагностика и постоянный мониторинг размеров. Причинами поздних уплотнений у младенцев являются перенесенные матерью инфекционные заболевания в период беременности. Достаточно частыми причинами образований могут быть герпес и токсоплазмоз. Также пусковым механизмом в формировании поздних уплотнений являются тяжелое течение беременности и родов, а также поздний токсикоз.

По каким признакам можно определить кисту у ребенка?

Сосудистые уплотнения диагностируют во время проведения специальных методов диагностики, так, УЗИ и нейросонография могут дать полную характеристику кисты. Согласно принятым рекомендациям ВОЗ, данные исследования необходимо проводить всем детям до годовалого возраста, чтобы исключить возможные нарушения неврологического характера.

У младенцев кистозное образование имеет практически бессимптомное течение

Обязательными показаниями для проведения нейросонографии являются:

Также вы можете прочитать: Мальформация сосудов головы

Мальформация сосудов головы

- травмы в процессе родов;

- высокий риск внутриутробного инфицирования;

- кислородное голодание плода;

- тяжелое течение беременности;

- наличие хронических заболеваний у матери;

- интенсивные физические нагрузки в период беременности;

- отклонения в физическом развитии новорожденного (дефицит массы тела, недостаточный рост);

- выраженная деформация анатомических отделов черепа.

Согласно статистическим данным, кистозные образования регистрируются как у детей без отклонений в физиологическом развитии, так и у отстающих в развитии.

Разновидности кистозных образований

Сплетения сосудов головного мозга принимают активное участие в выработке спинномозговой жидкости, которая в дальнейшем обеспечивает питание мозга и отвечает за его функциональное развитие. Кистозные образования являются следствием интенсивного роста головного мозга, когда возникает свободная полость между сплетениями сосудов, которую внутри заполняет жидкость. Кисты сосудистых сплетений у плода – довольно распространенный диагноз, особенно в период внутриутробного развития и у детей до годовалого возраста.

Киста левого сосудистого сплетения

Образования возникают на фоне перенесенных будущей матерью вирусных и инфекционных заболеваний, а также при тяжелом течении беременности. Киста локализуется во внутричерепном пространстве близко к сосудистым сплетениям. Такая разновидность образований не требует никаких лечебных мероприятий, поскольку они не представляют угрозы для здоровья и жизни ребенка. В большинстве случаев они рассасываются по ходу роста ребенка.

Киста правого сосудистого образования

Такая разновидность образования диагностируется как у новорожденных, так и у грудных детей. В некоторых случаях ее можно определить и во взрослом возрасте, но так как кисты не имеют выраженной симптоматики, то и о наличии патологии человек может не догадываться. Правосторонние кистозные образования не приносят вреда организму и не влияют на психомоторное развитие ребенка.

Двусторонние псевдокисты

В структуре головного мозга не происходит видимых изменений и нарушений. В процесс вовлекаются сосудистые сплетения бокового желудочка. Как правило, по мере роста организма новообразование проходит без посторонней помощи. Двухсторонние кисты многочисленны, они регистрируются у взрослых и у детей. В некоторых случаях формирование двусторонней кисты может свидетельствовать о нарушении течения беременности, но это не означает, что младенец родится с патологией.

Такие кисты называют новообразованиями сосудистых сплетений, они визуализируются в заднем роге правого бокового желудочка как образования с четкими ровными краями. Новообразования не вызывают нарушений динамики ликвора и увеличения внеклеточного пространства.

Возможные осложнения

Эхопризнаки сосудистого новообразования должны вызвать настороженность у специалиста. Сами по себе кисты не опасны, но их наличие может увеличить риск развития хромосомных патологий в будущем.

На увеличения частоты кист в большей мере влияет синдром Эдвардса

При нормальных показателях лабораторных анализов сосудистая киста не указывает на патологический процесс в организме. Для исключения генетических аномалий врач назначает пройти амниоцентез (забор небольшого количества околоплодных вод).

В случаях, если у плода обнаруживаются генетические отклонения, их последствием становятся следующие аномалии развития:

- Синдром Дауна.

- Синдром Эдвардса.

Псевдокисты не имеют абсолютного влияния на развитие генетических пороков, поскольку они встречаются и у здоровых детей.

Диагностические меры

На сегодняшний день сосудистая киста не является признаком заболевания, но она может увеличивать риск развития других патологий.

Для раннего выявления аномалий в развитии плода всем беременным необходимо проходить УЗИ-диагностику

Диагностика кистозного образования при помощи специальных методов исследования:

- Ультразвуковая диагностика. Проводится в период внутриутробной жизни плода, что позволяет выявить образование на раннем этапе его развития.

- Биопсия плаценты. При высоком риске развития трисомии 18.

- Амниоцентез. Обладает высокой точностью, проводится на сроке беременности до 22 недель. Методика заключается в исследовании клеток кожных покровов у эмбриона.

- Нейросонография. Проводится у детей до годовалого возраста. Процедура позволяет выявить новообразование с двух сторон, но до момента закрытия переднего родничка.

- Магнито-резонансная томография. Применяется у лиц взрослого возраста для определения возможных неврологических нарушений, в ходе которых можно обнаружить кисты.

Особенности лечения

Как правило, лечение сосудистой кисты не проводится, так как организм может справиться с ней самостоятельно. Однако существуют случаи, когда специалисты вынуждены назначить прием лекарственных препаратов для рассасывания кисты.

Перед применением препаратов необходима консультация лечащего врача

Чаще всего невропатологи назначают следующие лекарственные средства:

- Кавинтон. Применяется для устранения нарушений мозгового кровообращения.

- Циннаризин. Средство благоприятно воздействует на сосудистую систему, чем помогает организму разрушить патологические образования и стабилизироваться.

В других случаях терапевтические мероприятия не проводятся. Для постоянного мониторинга кисты специалисты рекомендуют проходить ультразвуковую диагностику головного мозга один раз в 3 месяца до полного их рассасывания.

Таким образом, наличие кистозного новообразования не приносит вреда здоровью малыша и не влияет на его умственные способности в дальнейшем. Оно не требует применения специальных методов лечения, необходимо лишь вовремя осуществлять контроль над динамикой образования. Киста имеет большое значение в оценке риска формирования генетических мутаций у плода, в случаях, если выявляются и другие патологические симптомы.

Отзывы

Татьяна, 32 года

На 22 неделе беременности прошла УЗИ, где была обнаружена односторонняя киста. Узист уверил, что никакого вреда для развития ребенка это не принесет, и при дальнейшем росте ребенка она может самостоятельно рассосаться. В консультации назначили сделать скрининг. Результаты хорошие. С ними направили к генетику. Он порекомендовал подождать третье УЗИ, на основании которого можно будет рассмотреть динамику новообразования. И действительно, ребеночек подрос в размерах и киста рассосалась.

Екатерина, 36 лет

У обоих детей с разницей в 5 лет диагностировали кисту, у первого ребенка она рассосалась бесследно, хотя я сильно переживала. У второго на раннем сроке беременности тоже выявили, возможно, это наследственная особенность. В первом и втором случае всегда ждала планового УЗИ, поскольку нет смысла раньше проходить исследование. Повторную диагностику после выявления кисты я проходила не раньше, чем через месяц после их обнаружения.

Елена, 26 лет

В 20 недель сделала УЗИ, где поставили диагноз киста сосудистого сплетения. Специалист ничего не объяснила, направила меня на консультацию к генетику, так как новообразования были довольно большие – 8 мм. Сдала анализы, спустя 3 дня узнала результаты, они оказались хорошими, а размеры образования значительно меньше 3-х мм. В консультации назначили пройти УЗИ на сроке 32 недели. В период ожидания сильно волновалась, изучила множество специальной литературы, во всех источниках говорилось о доброкачественном исходе. В итоге настал момент прохождения УЗИ. Оно не выявило никаких образований в головном мозге, все они рассосались.