Балантидий кишечный жизненный цикл

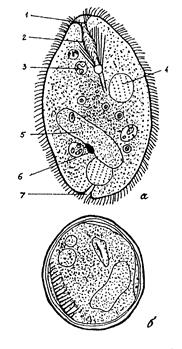

Морфология: самый крупный среди простейших, длина 30-150 мкм, ширина 20-110 мкм. Циста округлая 50-70 мкм.

Строение: цитостом, цитофаринкс, пищеварительные вакуоли, порошица (анальная пора). Органоиды выделения – две сократительные вакуоли. Два ядра: малое – микронуклеус, большое – макронуклеус. Органоиды движения – реснички. Под ними трихоцисты – органоиды защиты и нападения (содержат ядовитое вещество).

Пути заражения: глотание цист.

Локализация: толстый кишечник.

Цикл развития: балантидий живет в кишечнике свиней, не причиняя им вреда (коменсал), там размножается поперечным делением. Цисты выходят наружу вместе с калом.

Название болезни: балантидиаз.

Симптомы:

а) балантидий проникает в слизистую кишечника, образуя воспаление и язвы;

б) поносы;

в) боль в животе;

г) рвота;

д) боль головы;

е) в фекалиях слизь и кровь.

Лабораторная диагностика: микроскопия кала на обнаружение цист и вегетативных форм.

Профилактика:

а) не употреблять в пищу плохо промытые свинные кишки;

б) придерживаться правил личной гигиены при ухаживании за свиньями.

Балантидий — BALANTIDIUM COLI:

БАЛАНТИДИЙ – BALANTIDIUM COLI: а — вегетативная форма, б — циста. 1 – цитостом, 2 – цитофаринкс, 3 – травна ваколя, 4 – выдилительная вакуоль, 5 – макронуклеус, 6 – микронуклеус, 7 – порошица.

Общественная профилактика:

а) борьба с загрязнением почвы фекалиями человека;

б) компостирование свиного перегноя;

в) борьба с мухами и тараканами;

г) благоустройство туалетов;

д) санитарно-просветительная работа среди работников ферм и мясокомбинатов.

Географическое распространение:

Во всех областях Украины, чаще в южных, особенно там, где хорошо развито свиноводство.

ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES)

(ИЗВЕСТНО ОКОЛО 7300 ВИДОВ)

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ:

1. Встречаются в морских и пресных водах, почве.

2. Форма тела:

а) листовидная;

б) лентовидная;

в) овальная;

г) веретеновидная.

3. Размеры от нескольких сантиметров до нескольких десятков метров.

4. Трехслойность, т. е. развитие экто-, энто- и мезодермы у эмбрионов.

5. Билатеральная симметрия.

6. Тело сплюснуто в дорсовентральном направлении.

7. Первичноротые, то есть рот возникает из гастропора.

8. Наличие кожно-мускульного мешка (т. к. покровы тела срастаются с мышцами).

9. Отсутствие полости тела (пространство между органами заполнено паренхимой).Значение:

а) опорное;

б) служит для накопления запасных питательных веществ;

в) участие в обмене веществ.

10. Пищеварительная система:

а) передняя и средняя кишки, слепо заканчиваются, непереработанные остатки выходят через рот, задня кишка и заднепроходное отверстие отсутствуют;

б) у ленточных отсутствует.

11. Виделительная система протонефридиального типа.

12. Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют. Паразиты анаэробы.

13. Нервная система решётчатого типа.

14. Половая система гермафродитного типа, очень сложная.

15. Развитие непрямое сложное с превращением и сменой хозяев.

16. Многие из них перешли к паразитическому образу жизни.

17. Болезни:

а) у сосальщиков – трематодозы;

б) у ленточных – цестодозы.

18. Медицинское значение — поражают все органы и ткани:

а) кишечник: цепень бычий, свининой, лентец широкий, карликовый цепень;

б) печень: практически все сосальщики, а также эхинококк и альвеококк;

в) мышцы: эхинококк, альвеококк;

г) кровеносные сосуды: шистосомы;

д) лёгкие: легочной сосальщик, а также эхиноккок и альвеоккок;

е) мозг, трубчастые кости: эхинококк, альвеококк, а также личинки вооружённого цепеня.

ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES)

КЛАСС СОСАЛЬЩИКИ (TREMATODA)

Морфология: представители этого класса имеют две присоски: ротовую и брюшную. Во взрослой стадии трематоды обитают в теле позвоночных, в том числе поражают и человека. В личиночной стадии развиваются в организме беспозвоночных, преимущественной молюсках.

В цикле развития трематод выделяют 4 этапа:

а) эмбриогония— развитие мирацидия в яйце;

б) партеногоння— формирование редии в промежуточном хозяине;

в) цистогония— образование цисты;

г) маритогония— развитие сосальщика в организме окончательного хозяина.

Схема жизненных циклов сосальщиков

Половозрелая форма (марита)

Для инфузорий, как и для жгутиковых, характерно наличие пелликулы, им свойственна постоянная форма тела. Органеллы передвижения — многочисленные реснички, покрывающие все тело. У инфузорий обычно два ядра: крупное — макронуклеус, регулирующее обмен веществ, и малое — микронуклеус, служащее для обмена наследственной информацией при конъюгации. Макронуклеусы инфузорий полиплоидны, микронуклеусы — гаплоидны или диплоидны. Сложно организован аппарат пищеварения. Имеется постоянное образование: клеточный рот — цитостом, клеточная глотка — цитофаринкс. Пищеварительные вакуоли перемещаются по эндоплазме, при этом литические ферменты выделяются поэтапно. Это обеспечивает полноценное переваривание пищевых частиц. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через порошицу — специализированный участок клеточной поверхности.

Балантидий (Balantidium coli)

Паразитическая инфузория – возбудитель балантидиаза у человека. Это повсеместно распространенный и единственный представитель инфузорий, паразитирующий в организме человека. Это крупные инфузории, размер которых варьирует от 30 до 300 мкм. Их тело покрыто спиральными рядами ресничек. Клеточный рот ведет в воронкообразную глотку.

В цитоплазме есть многочисленные пищеварительные вакуоли, на заднем конце тела находится порошица. Есть две сократительные вакуоли. Сами инфузории и их цисты могут длительное время сохранять жизнеспособность вне организма хозяина (до 7 суток). Цисты остаются живыми во влажной среде (при комнатной температуре) до двух месяцев.

Балантидий может жить в кишечнике человека, питаясь бактериями и не принося ему вреда, но иногда внедряется в стенку кишки, вызывая образование язв с гнойным и кровянистым отделением. В этом случае в его цитоплазме часто обнаруживаются форменные элементы крови хозяина. Для заболевания характерны длительные поносы с кровью и гноем, а иногда и перфорация кишечной стенки с последующим развитием перитонита. Как и при амебной дизентерии, В. coli может попадать в кровеносное русло и оседать в печени, легких и других органах, вызывая там образование абсцессов.

Основным источником распространения балантидиаза служат свиньи, зараженные балантидиями. Балантидий в кишечнике свиней образуют цисты, которые с фекалиями попадают во внешнюю среду и там сохраняются длительное время. Заражение человека происходит при занесении цист в пищеварительный тракт с грязными руками или пищей.

Часто балантидиазом болеют люди, связанные с работой по уходу за свиньями или с обработкой свинины.

Жизненный цикл балантидия. Балантидии обитают в кишечнике свиней, для которых малопатогенны. С испражнениями свиней цисты балантидия выделяются в окружающую среду, где могут сохраняться несколько недель. Попадая с загрязненной водой или пищей в рот цисты балантидия в толстом кишечнике человека дают начало вегетативной стадии с последующим их размножением. Человек, больной или носитель, только в редких случаях может быть источником распространения балантидиев, так как у человека цисты образуются редко и в незначительном количестве, а вегетативными стадиями заразиться почти невозможно.

Лабораторная диагностика — обнаружение цист и трофозоитов в мазках фекалий больного.

Профилактика — Соблюдение правил личной гигиены, особенно при уходе за свиньями. Охрана от загрязнения воды и пищи. Балантидиаз чаще регистрируется в южных районах, хотя он выявляется повсеместно, особенно там, где развито свиноводство.

Признаки

Инкубационный период заболевания длится от 5 до 30 дней, но чаще 10-15 дней. При остром балантидиазе пациент жалуется на высокую температуру, боли в животе, его вздутие, понос, в котором обнаруживаются кровь и слизь, тенезмы (ложные позывы к дефекации). Также характерна резкая потеря веса. Все это сопровождается слабостью, тошнотой, рвотой, головной болью и головокружениями. Язык при остром балантидиазе обложен белым налетом. Острый балантидиаз длится около двух месяцев. Без лечения он переходит в хроническую форму.

При хроническом рецидивирующем балантидиазе температура тела нормальная, стул жидкий, с примесью слизи, а иногда крови, 2-3 раза в сутки. Живот болезненный при пальпации. Периоды обострения при хроническом балантидиазе сменяются ремиссиями. Эта форма заболевания может длиться до 10 лет.

При хроническом непрерывном балантидиазе течение заболевания монотонное, без ремиссий, симптомы выражены умеренно.

Возможна и субклиническая форма, при которой заболевание никак не проявляется, и обнаружить его можно только во время ректороманоскопии.

При носительстве балантидий болезнь не проявляется никак. Установить факт носительства можно только по результатам анализа кала.

Описание

Балантидиаз вызывает Balantidium coli, класс Ciliata, подтип Ciliophora, тип простейших (Protozoa), класс инфузорий. Это самое крупное патогенное простейшее. Передвигается оно при помощи ресничек. Балантидии довольно устойчивы во внешней среде. В кале при комнатной температуре они могут сохраняться до 30 часов, в сточной воде – до 7 дней, в сухих затененных местах – до 2 недель.

Впервые эту инфузорию описал шведский ученый Мальмстен еще в 1857 году. В 1901 году Н.С. Соловьев доказал, что она опасна для человека.

В сельской местности балантидиями заражены 4-5 % населения. Заражаются они от естественных носителей балантидий – свиней. Соответственно, те, кто работают с этими животными, чаще страдают балантидиазом. Однако заразиться можно и от человека, страдающего этим заболеванием.

Заболевание развивается при попадании цист балантидий в пищеварительный тракт человека. Причем долгое время они находятся в кишечнике, никак не проявляясь. Почему они вдруг приобретают патогенные свойства, до сих пор не ясно. Известно, что при помощи фермента гиалуронидазы они проникают сначала в слизистую оболочку подвздошной кишки, а после и в слизистую остальных отделов толстого кишечника. Там они интенсивно размножаются. А в местах внедрения паразитов образуются глубокие язвы неправильной формы диаметром от 1 мм до нескольких сантиметров. Дно их покрыто гноем, в котором обнаруживаются балантидии. Слизистая оболочка кишки при этом красная и отечная, на ее поверхности обнаруживаются не только язвы, но и кровоизлияния и участки некроза.

При тяжелом течении возможно прободение язв и развитие перитонита. При балантидиазе возможны и другие осложнения:

- кишечное кровотечение;

- аппендицит (балантидии часто поражают слепую кишку);

- параректальный абсцесс;

- выпадение прямой кишки;

- обезвоживание.

Эти осложнения часто приводят к летальному исходу.

Диагностика

Диагноз ставит инфекционист или гастроэнтеролог, основываясь на клинической картине, данных анамнеза и данных лабораторных исследований. На анализ берут кал для микроскопического исследования и соскоб с пораженных участков слизистой оболочки кишечника. Обязательно делают ректороманоскопию. При этом исследовании хорошо видны стенки кишечника с характерными язвами.

Лечение

Очень важно своевременно начать лечение, так как его отсутствие может привести к летальному исходу. Для лечения балантидиаза используются противопаразитарные препараты. Принимают их курсами. В среднем для излечения достаточно 2-3 пятидневных курсов.

Для устранения интоксикации и обезвоживания страдающим внутривенно вводят изотонический раствор хлорида натрия, раствор глюкозы или белковые растворы.

Профилактика

Профилактика балантидиаза заключается в своевременном выявлении страдающих этим заболеванием людей и животных и правильном их лечении.

Важно обязательно мыть овощи и фрукты перед употреблением в пищу.

Тем, кто работает со свиньями, необходимо тщательно соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки после работы с животными.

Важно защищать водоемы от загрязнения свиноводческими хозяйствами. Кроме того, нельзя использовать воду из открытых водоемов без предварительного ее обеззараживания.

Инкубационный период чаще длится 10-15 дней (от 5 до 30). Клинически балантидиаз может протекать в острой и хронической формах. Выделяют также латентный балантидиаз (носительство) и сочетанные формы балантидиаза (с амебиазом, шигеллезом и др.). По тяжести течения преобладают среднетяжелые и тяжелые формы. Острые формы балантидиаза напоминают по своим проявлениям энтероколит или колит. Появляются симптомы общей интоксикации: слабость, головная боль, понижение аппетита, у половины больных умеренная лихорадка, иногда с ознобом. Одновременно наблюдаются признаки поражения кишечника: боли в животе, понос, метеоризм, при вовлечении в процесс прямой кишки возможны тенезмы. В кале могут быть примеси слизи и крови. Нередко отмечают сухой обложенный язык, спазм и болезненность толстой кишки, печень увеличена и болезненна. При ректороманоскопии выявляют очаговый инфильтративно-язвенный процесс. При исследовании крови — умеренная анемия, эозинофилия, снижение общего количества белка и альбуминов, СОЭ умеренно увеличена. При тяжелом течении острого балантидиаза отмечается высокая лихорадка, симптомы интоксикации выражены резко (озноб, тошнота, рвота, головная боль). Стул до 20 раз в сутки с примесью слизи и крови, с гнилостным запахом. Больные быстро худеют, уже через неделю может развиться кахексия. Могут быть признаки раздражения брюшины. При ректороманоскопии выявляются обширные язвенные изменения. В крови гипохромная анемия, нейтрофильный лейкоцитоз. Острый балантидиаз Острые формы болезни характеризуются лихорадкой, симптомами общей интоксикации и признаками поражения кишечника (боль в животе, понос, метеоризм, возможны тенезмы — ложные позывы к дефекации). В испражнениях отмечается примесь слизи и крови. Характерны спазм и болезненность толстого кишечника, увеличение печени. При ректороманоскопии выявляется очаговый инфильтративно-язвенный процесс. При тяжелом течении отмечаются общая интоксикация, высокая лихорадка, стул до 20 раз в сутки с примесью слизи и крови с гнилостным запахом. Больные быстро худеют, иногда появляются симптомы раздражения брюшины. При ректороманоскопии устанавливают обширные язвенные поражения. Хронический балантидиаз При хроническом балантидиазе симптомы интоксикации выражены слабо, температура тела нормальная, стул до 2-3 раз в сутки, жидкий, со слизью, иногда с примесью крови. При прощупывании отмечается болезненность преимущественно в области слепой и восходящей кишки. При ректороманоскопии могут быть типичные язвенные изменения. Подтверждением диагноза служит обнаружение паразитов в кале.